卢沟桥保卫战:历史战役防御策略与实战技巧全解析

adminc2025-03-29软件下载34 浏览

作为抗日战争全面爆发的标志性战役,卢沟桥保卫战不仅是军事史上的经典案例,更是研究防御策略与实战技巧的宝贵素材。本文将从地理优势分析、战术部署逻辑、实战经验总结、历史评价争议及现代启示五个维度,深度解析这场战役的攻防智慧。

一、地理优势:天然屏障与战略枢纽的完美结合

卢沟桥位于北平西南永定河上,是连接华北与中原的核心枢纽。其地理特殊性体现在三方面:

1. 交通咽喉:作为平汉铁路与北宁铁路的交汇点,卢沟桥控制着北平的物资与兵力输送通道。日军若控制此处,可切断华北驻军的补给线。

2. 天然防线:永定河宽达数百米,水流湍急,形成难以逾越的天然屏障。1937年时,卢沟桥是方圆数十里内唯一可通行重型装备的桥梁。

3. 防御纵深:宛平城与铁路桥互为犄角,形成“桥-城-河”三位一体的防御体系。中国守军依托城墙、碉堡及河岸工事构建多层次火力网。

这一地理特性决定了卢沟桥在军事上的不可替代性,也为防御方提供了天然优势。

二、战术部署:防御体系的构建与实战应用

1. 兵力配置的科学性

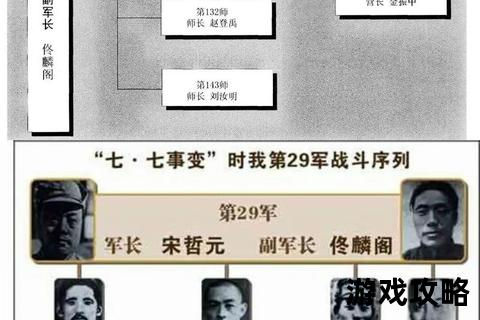

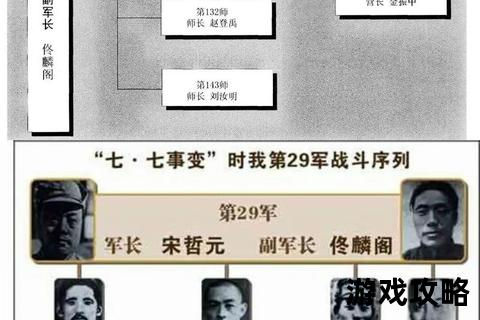

主力部队选择:第29军37师219团3营(加强营)驻守宛平城,配备4个步兵连、1个迫击炮连和1个重连,总兵力约1400人。该部队曾在长城抗战中积累实战经验,熟悉日军作战特点。

火力交叉设计:永定河东岸部署轻重阵地,西岸设置迫击炮观测点,形成覆盖桥面及周边区域的立体火力网。铁路桥与龙王庙阵地互为支援,防止日军侧翼包抄。

2. 预警机制的创新

夜间巡逻制度:每晚派侦察小队沿河岸巡查,发现日军演习立即上报。7月7日当晚,正是巡逻队第一时间发现日军异常调动。

快速反应预案:制定“遇袭即反击”的作战原则,避免因请示延误战机。此机制在7月8日拂晓的铁路桥争夺战中发挥关键作用。

3. 协同作战的灵活性

装甲列车支援:长辛店驻军调派装备75mm火炮的装甲列车,远程压制日军一文字山炮兵阵地,有效缓解宛平城压力。

预备队机动:219团1、2营作为预备队驻扎长辛店,战役爆发后迅速分兵增援龙王庙与铁路桥,实现局部反攻。

三、实战技巧:以弱胜强的关键策略

1. 地形利用技巧

桥头堡隐蔽射击:守军将重掩体嵌入桥墩凹槽,利用视角盲区对冲锋日军实施侧射,此战术使日军首波进攻伤亡率达30%。

河道伏击战法:永定河西岸预设雷区,配合迫击炮火力覆盖,成功阻滞日军工兵架设浮桥的企图。

2. 心理战与信息战

舆论攻势:通过广播揭露日军“士兵失踪”的虚假借口,激发全国抗日情绪,迫使日军在舆论压力下暂缓增兵。

假情报误导:散布“中央军主力已抵保定”的消息,使日军指挥官误判形势,推迟总攻时间达48小时。

3. 后勤保障经验

地下补给通道:宛平城内挖掘地道直通永定河西岸,确保弹药与医疗物资在炮火封锁下的持续输送。

军民协同机制:动员当地民众参与工事修筑与伤员转运,仅7月8日当天即完成2000个沙袋的紧急加固。

四、历史评价:争议与启示的辩证分析

正面评价:

战术价值:以不足2000兵力日军精锐联队34小时,为华北驻军争取战略调整时间。

精神象征:毛泽东评价其“打破日军不可战胜神话”,周恩来称其为“全民族抗战的烽火信号”。

争议焦点:

预警不足争议:部分学者指出,29军高层对日军演习规模判断失误,未能提前加强防御。

火力配置短板:守军缺乏反坦克武器,导致日军95式轻型坦克多次突破防线。

五、现代启示:防御策略的传承与创新

1. 地理情报的数字化重构:利用三维建模技术还原卢沟桥地形,可模拟不同火力配置的效果,为历史研究提供量化依据。

2. 军民协同的模块化预案:借鉴战役中的民众动员机制,现代城市防御可建立“社区-驻军”联训制度,提升应急响应效率。

3. 混合战争思维的应用:结合心理战与实体防御的多维策略,已成为现代城市战研究的经典范式。

卢沟桥保卫战的防御智慧,不仅体现在工事构筑与火力配置上,更在于将地理优势、战术创新与军民协同深度融合。这场战役证明:在绝对劣势下,科学的防御策略与灵活的实战技巧,足以改写战争的天平。其经验对现代军事防御体系构建仍具有深刻的借鉴意义。