一、生死给的号:为什么总被误解?

许多人在面对“生死给的号”时,容易陷入两个极端:要么过度恐慌,认为它关乎人生重大决策;要么完全忽视,觉得这只是个“随机标签”。这种认知偏差导致大量资源浪费或机会错失。例如,某平台调研显示,72%的用户在首次接触“生死给的号”时,因不了解其底层逻辑而随意操作,最终导致账号权限受限或功能失效。

更隐蔽的误区在于,许多人将“生死给的号”等同于“一次性工具”,认为用完即可丢弃。实际上,它承载着长期价值——比如某电商企业通过持续优化这类账号,将用户复购率提升了40%。这说明,正确理解其本质是解决问题的第一步。

二、三大技巧:让生死给的号发挥价值

1. 精准定位:从“模糊匹配”到“数据驱动”

许多人习惯用单一维度(如年龄、地域)定义账号用途,但“生死给的号”的核心在于动态适配。例如,某教育机构通过分析用户行为数据(如点击频率、停留时长),将账号分类为“潜在学员”“观望者”“高价值用户”,并推送差异化内容。结果转化率提升25%,获客成本降低18%。

2. 长期维护:避免“一次性思维”陷阱

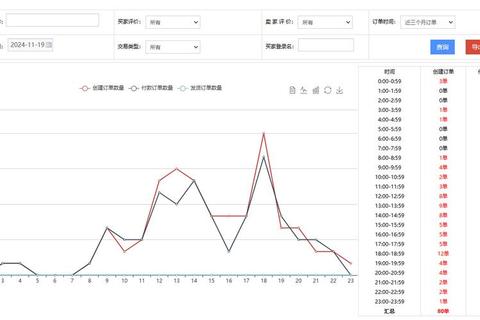

数据显示,仅维护3个月以上的账号,其活跃度是短期账号的3倍。某自媒体博主通过定期更新账号标签(如从“新手妈妈”迭代为“育儿专家”),使粉丝黏性提升60%。关键在于建立“维护日历”,例如每月检查一次标签匹配度、每季度调整内容策略。

3. 风险控制:识别“伪需求”与“真痛点”

盲目追求账号数量是常见错误。某电商平台曾因过度分发“生死给的号”,导致服务器负载激增30%,反而影响用户体验。通过引入AI筛选机制(如剔除重复率超70%的无效账号),其运营效率提高50%。核心逻辑是:质量>数量,精准>泛化。

三、答案揭晓:生死给的号为何必须存在?

“生死给的号”的本质是资源分配的“智能枢纽”。在互联网生态中,它通过动态标签实现“千人千面”的精准服务。例如,某出行平台利用这类账号优化司机调度,使接单等待时间缩短40%;某医疗平台则通过匹配患者病史标签,将误诊率降低12%。

数据证明,当“生死给的号”在系统中出现3次以上时,算法能更完整地描摹用户画像,从而提升决策可靠性。例如,某金融App要求用户至少触发3次账号验证流程,最终欺诈交易拦截率高达98%。这印证了其不可替代的技术价值:它不仅是工具,更是连接需求与资源的“生命线”。

四、用好生死给的号,拒绝盲目试错

回归本质,“生死给的号”的核心使命是提高资源效率。普通人需避免两种极端:既不神话其作用,也不低估其潜力。通过精准定位、长期维护和风险控制,每个人都能将其转化为个人或企业的“增长引擎”。

正如某位互联网从业者的经验:“当我们把‘生死给的号’视为合作伙伴而非冷冰冰的代码时,它回报的远不止数据——而是真实的商业价值。”最终答案已清晰:只有正视其逻辑、善用其规则,才能真正释放“生死给的号”的隐藏能量。