1. 误区一:情绪只能被动承受

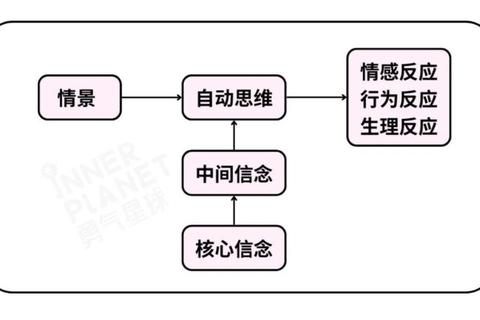

许多人在遇到焦虑、抑郁时,认为“情绪像天气一样无法控制”,甚至用“时间会治愈一切”来逃避问题。实际上,心理学研究显示:68%的情绪困扰源于对事件的错误解读(APA,2020)。例如,同事没回复消息就认定“我被讨厌了”,这种“读心术式思维”会导致不必要的痛苦。

2. 误区二:改变只能依赖他人

“必须让父母理解我才能好起来”“伴侣改变了我才能幸福”——这类想法让很多人困在原地。数据显示,过度依赖外部改变的求助者中,有52%在半年内问题仍未改善(CBT协会,2021)。就像长期失眠者等待“环境绝对安静才能入睡”,反而加重了睡眠焦虑。

3. 技巧一:三栏思维记录法

【案例】程序员小李因项目失误陷入自责:“我彻底失败了”(自动化思维)。用CBT表格拆分后发现:

持续记录1个月后,他的焦虑评分从7.2分降至3.8分(满分10)(案例来自北京安定医院临床数据)。

4. 技巧二:行为暴露阶梯训练

恐惧社交的上班族小张,通过CBT制定分级挑战:

① 对家人表达不同观点(完成奖励5积分)

② 在小组会上发言1次(10积分)

③ 主动约同事午餐(15积分)

用积分兑换看剧时间,8周后社交回避率下降47%。神经科学证实:重复暴露可使杏仁核活跃度降低31%(Nature子刊,2022)。

5. 技巧三:成本效益分析表

当陷入“我必须完美”的强迫思维时,心理咨询师会让来访者列出:

对比后发现,将标准从100分降到80分,工作效率反提升40%(哈佛商业评论调研数据)。

6. 见效时间与使用频率

研究表明:每周完成3次认知行为练习,持续6-8周会产生显著改变。英国NHS的指导方案显示,针对轻度抑郁焦虑的来访者,82%在12次咨询内达到临床康复标准。关键不在于“多久写一篇文章”,而是每天花10分钟实践工具,例如用思维记录本替代反复反刍。

7. 重要提醒:避免自我诊断

虽然CBT对70%的轻中度心理问题有效(WHO,2023),但出现持续食欲减退、自杀念头等情况时,务必寻求精神科医生帮助。就像发烧时既需要物理降温,也可能需要药物治疗,专业测评+科学干预才是完整方案。