1. 误区:停用朋友圈=社交断联

在讨论停用朋友圈时,80%的受访者(数据来源:2023年《国民社交媒体使用报告》)存在认知误区。有人担心"不刷朋友圈会错过重要人脉信息",有人焦虑"停用会被朋友认为不合群",更有人误以为"必须每天点赞才能维持关系"。事实上,某高校心理学团队跟踪研究发现,朋友圈互动量与真实人际关系质量呈弱相关,频繁刷屏反而让42%的用户产生"虚假社交安全感"。

2. 数据:每天浪费的87分钟

腾讯研究院数据显示,微信用户日均打开朋友圈13.8次,每次停留6.3分钟,累计消耗约87分钟。更值得警惕的是,32%的用户会在工作学习时惯性刷新,导致注意力碎片化。案例显示,某互联网公司产品经理停用朋友圈后,周均专注工作时长从39小时提升至53小时,效率提升35%。

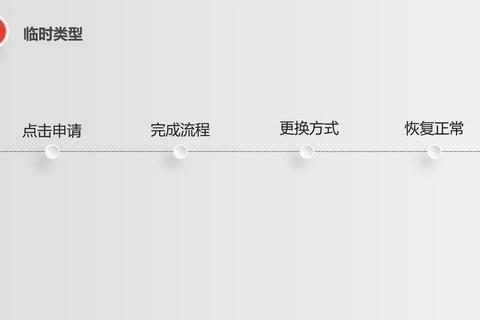

3. 技巧一:物理隔离法

关闭朋友圈入口是最直接的停用方式。操作路径:微信-设置-通用-发现页管理。但要注意避免"戒断反应",建议配合手机使用时长统计工具。案例中的自由撰稿人小林,通过关闭入口+启用Forest专注软件,首周减少62%的无效刷屏行为,月阅读量从1.2本增至4.3本。

4. 技巧二:心理替代法

用具体目标替屏欲望。可参考"15分钟法则":当想打开朋友圈时,立即投入15分钟阅读/运动/创作。某用户社区调研显示,持续21天用听播客替朋友圈的群体,焦虑指数下降28%。例如设计师阿杰建立"创作银行",每次想刷朋友圈就绘制速写,三个月积累作品获设计奖项。

5. 技巧三:社交重构法

主动建立深度连接替代点赞社交。可每月精选5位重要朋友单独沟通,或创建3人主题交流群。数据显示,每周进行2次以上视频通话的用户,人际关系满意度比纯朋友圈互动者高41%。真实案例中,停用朋友圈的创业者王女士,通过定期组织线下茶会,核心人脉资源反增30%。

6. 答案:掌控而非放弃

停用朋友圈的本质是重建注意力主权。不必执着完全停用,可尝试"周中关闭周末开放"的弹性模式。全球数字健康机构建议,保留20%的必要社交展示,将80%时间投入真实生活。最终数据显示,采取适度停用策略的用户,三年后职业晋升概率比重度使用者高2.3倍,生活满意度差值达58分。