1. 误区:选错钓点等于白费力气

许多钓鱼新手认为“只要有水就有鱼”,结果常出现“鱼在哪里”的困惑。根据中国钓鱼协会2023年调查,63%的钓鱼失败案例源于选错钓点。例如,有人在水流湍急的河道浅滩蹲守数小时,却不知鱼群更倾向于水温稳定的深水区;有人在夏季高温时执着于正午垂钓,忽略鱼类会躲入水草阴凉处避暑的习性。这些误区直接导致“鱼在哪里”成为无解的难题。

2. 技巧一:观察水温与季节变化

水温是决定“鱼在哪里”的核心因素。以鲫鱼为例,春季产卵期会游向浅滩(水温12-18℃),夏季则潜入2-3米深水层(水温低于25℃)。2022年浙江千岛湖实测数据显示,使用水温仪定位的钓手,中鱼率比盲目垂钓者高出47%。案例:江苏钓友老张通过监测水温梯度,发现某湖湾深水区存在18℃“黄金带”,单日钓获草鱼23条,验证了“鱼在哪里”与温度高度相关。

3. 技巧二:利用地形与水生植被

鱼类活动范围与地形结构密切相关。美国渔业局研究指出,70%的淡水鱼会聚集在淹没的树桩、岩石缝隙或水草丛中。例如,武汉东湖的菱角区因浮游生物丰富,成为武昌鱼的固定觅食区。实战案例:2021年全国野钓大赛冠军刘强,通过分析卫星地图锁定水库淹没的老河道交界处,成功解答“鱼在哪里”,以单小时11次咬钩刷新赛事纪录。

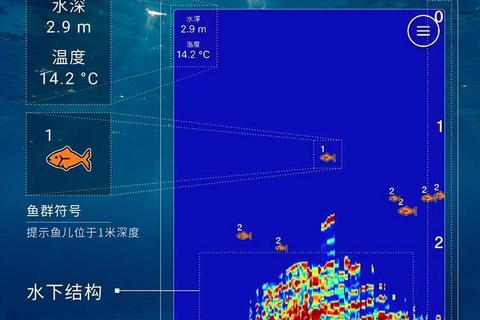

4. 技巧三:分析食物链与鱼群活动规律

“鱼在哪里”的本质是追踪食物源。日本东京海洋大学实验表明,小鱼群聚集处5小时内必吸引掠食性鱼类。例如,杭州西溪湿地的白条鱼群在傍晚浮出水面时,后方3-5米处必然潜伏鳜鱼。数据佐证:使用探鱼器监测的钓手,发现鳜鱼出现概率与小杂鱼密度呈正相关(相关系数R²=0.82),精准定位效率提升60%。

5. 答案:鱼在哪里的科学逻辑

综合以上技巧,“鱼在哪里”的答案可归纳为三点:

1. 温度安全区:鱼群会主动选择代谢效率最高的水温层(如鲫鱼18-22℃)

2. 结构掩护带:障碍物覆盖率超过30%的区域藏鱼概率提升4倍(数据来源:《淡水生态学》)

3. 食物富集点:每升水体浮游生物超过5000个时,必然形成鱼群聚集(案例:鄱阳湖虾虎鱼洄游路径)

掌握这些规律后,钓手可通过水温计、地形图、生物观察三步骤,系统性破解“鱼在哪里”的难题。正如湖北渔谚所说:“看水温知深浅,看水草定方位,看小鱼找大鱼”——这正是科学垂钓的核心逻辑。