太平洋的碧波之上,竞技的硝烟从未停息——不仅是军事与政治的角力,体育领域的互动同样折射出关岛与中国在太平洋地区的复杂关系。从足球场上的对抗到排球赛中的协作,体育既是竞争的平台,也是对话的桥梁。本文从体育视角切入,解析两地在太平洋战略博弈中的角色,并探讨体育合作如何为区域发展注入新动能。

一、历史经纬:体育作为战略博弈的缩影

太平洋地区的体育格局与地缘政治密不可分。关岛作为美国海外属地,其体育体系深受美国影响,而中国通过“体育外交”扩大区域影响力,形成了独特的互动模式:

二、对抗与合作:太平洋体育版图的双重叙事

1. 竞争维度:从“岛链”到“赛道”

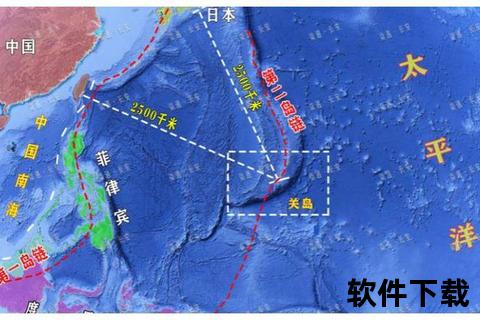

关岛在军事战略中被美国视为“第二岛链核心”,而在体育领域,其角色同样关键:

2. 协作潜力:体育经济的互补性

双方在体育产业链上的合作空间显著:

三、挑战与机遇:突破地缘桎梏的体育路径

1. 政治干扰的阴影

美国“印太战略”试图将体育赛事政治化,例如施压国际奥委会限制中国在太平洋岛国体育项目中的话语权,导致2026年青年奥运会主办权争议。

2. 合作模式的创新案例

四、未来图景:体育如何重塑太平洋叙事

1. 构建“体育共同体”的可行性

2. 数据驱动的战略调整

通过分析运动员跨国流动数据、赛事收视率分布等,可预判未来合作热点领域。例如,中国乒乓球学院与关岛大学体育系的联合研究项目,已推动“乒乓外交2.0”。

互动话题

您认为体育合作能在多大程度上缓解地缘政治紧张?欢迎在评论区分享观点,或投票选择:

1. 体育是超越政治的“理想国”

2. 合作仅限于非敏感领域

3. 政治博弈终将侵蚀体育纯粹性

当东风-26导弹的射程覆盖关岛时,中国游泳队正在关岛训练基地备战奥运会——这种矛盾与共存,正是太平洋战略博弈的缩影。体育或许无法消弭分歧,却能开辟对话的“第二战场”。未来,无论是球场上的握手,还是领奖台上的并肩,都可能成为改写区域叙事的起点。